RUTA 1 “La Córdoba prerromana / Ruta Alcázar Viejo”

La Córdoba de hoy nace hace cinco mil años en lo que hoy conocemos como Colina de los Quemados, una terraza natural de pendientes acusadas en las inmediaciones de un río entonces navegable del que la ciudad toma el nombre, Corduba, ciudad del rio. Entre sierra y campiña, entre metal y campos de cultivo, un asentamiento constituido por reducidas aglomeraciones de cabañas de planta circular y una economía esencialmente agropecuaria y minera se convertirá en un auténtico centro urbano entre los siglos IX-VIII a.C. (Bronce Final).

Su posición estratégica atraerá a otros pueblos del Mediterráneo, fenicios y griegos, que harán de Córdoba en el llamado periodo orientalizante, siglos VII-VI a.C., un enclave urbano bien organizado, posiblemente amurallado.

Durante los siglos V y IV a.C. la ahora Corduba turdetana situada en el extremo este de la Colina de los Quemados, frente a los dos vados del Guadalquivir (cerca del actual Puente de San Rafael). heredera del mítico Tartessos, es ya una importante ciudad que captó la atención de la que será la nueva civilización dominante: Roma.

PATIO 1 SAN BASILIO 44

Modalidad: Arquitectura singular

Muchísimas circunstancias hacen el patio de San Basilio 44 diferente, es uno de los que tiene más premios, más han participado en el Concurso y de los que más han abierto para el certamen sin competir, también el primero que en los setenta se salvó de la piqueta, gracias a una iniciativa cívica de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, que ya concienciaba a la sociedad cordobesa del peligro de perder estos recintos tradicionales. Abierto todo el año, fue de los que más familias albergó como casa de vecinos, doce en total, de los más fotografiados y rebotado en redes, el más conocido fuera de Córdoba y más visitado, por estar y el que más personalidades ha recibido. Felipe VI y la Reina Letizia, en junio del 2020, en plena pandemia y como muestra del apoyo a la recuperación de España en general y Córdoba en particular.

El trabajo de los Amigos de los Patios, desde 1974 con sede en este recinto, y el genio del cuidador actual, Teo Rueda, se suman para mantener la fisonomía del lugar y su alma, haciéndolo singular y excepcional a fuerza de lo que se ha hecho siempre: darle mucho amor.

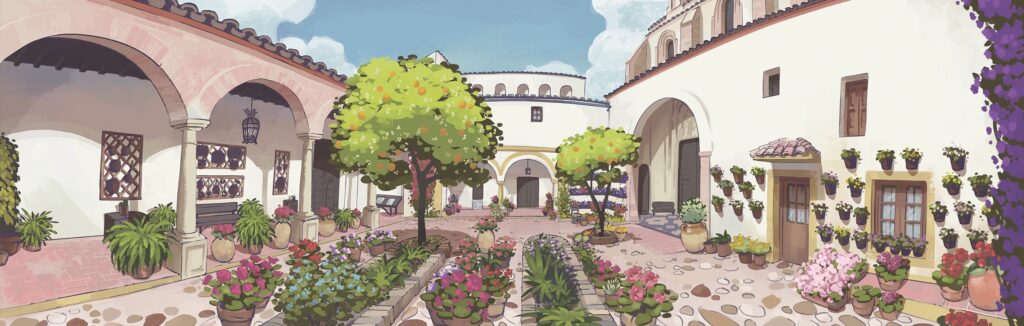

El bellísimo recinto, emblemático e inconfundible, tiene una escalera central, tres galerías porticadas –una de arcos rebajados de ladrillo sobre columnas romanas reutilizadas– y preserva el pozo, las dos pilas, la cocina, los aseos, el pavimento original de cantos de río… Recientemente ha recuperado arriates que lo acercan más a la casa de vecinos que ya entró Concurso en 1955.

Decenas, cientos de veces quizá, ha explicado este patio el presidente, Miguel Ángel Roldán, y cada vez suenan distintas sus palabras. Quizá por el orgullo y pasión con los que detalla las características, al más despistado turista y a jefes de Estado, este digno sucesor de Manuel Garrido. Si el visitante tiene la oportunidad de que Teo Rueda también le explique cómo juega con las plantas, las masas de colores y la disposición de las macetas, para crear tanta belleza y a la vez acercarse a la más pura tradición, comprenderá cómo junto al enorme esfuerzo hay un impagable cariño que hacen singular al patio.

Patio 1 - San Basilio 44

PATIO 2 SAN BASILIO 40

Modalidad: Arquitectura antigua

Si las entidades públicas ayudaron a salvar patios antiguos, preservando esta Fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad –como Vimcorsa con Martín de Roa 7 y 9 o con Trueque 4– la iniciativa ciudadana logró hacer otro tanto con la Asociación de Amigos de los Patios, en San Basilio 44 y Siete Revueltas 1, y con el patio que cuida Maritxelli Valle, primer ejemplo de una iniciativa totalmente privada de recuperación del patrimonio cordobés. Fue el patio, más que la vivienda en sí, la razón por la que la familia de Maritxelli, compró un inmueble que se caía a pedazos y se endeudó para recuperar parte de esta historia popular cordobesa. Su propio nombre ‘Casa de la Costurera’ es un homenaje al pasado y a la antigua vecina que tuvo aquí su taller de aprendizas de sastrería, bordado y costura. No es lo único recuperado. Ahí están un muro bajomedieval, la columna romana reutilizada, la pila, la cocina de cinco fogones de la antigua casa de siete familias, el baño de asiento bicentenario o un curioso y enigmático resto de pintura verde malaquita que remontaría a un milenio… Hasta el típico pozo es especial, pues no fue una perforación al uso para abastecer viviendas, sino de noria con funciones agrícolas que proporciona datos de la estructura del suelo en esta zona a extramuros, durante siglos. Pero no es todo; en la puerta de entrada se ha integrado una mesuzá o mezuzá- de las pocas conservadas en España-, la caja con dos versículos de la Torá que los judíos tocaban antes de entrar en la casa. Adherida a la jamba derecha demuestra que albergó a una familia sefardí antes de la expulsión en 1492.

Desde 2016, en que se presentó al concurso, hay una bien elegida selección de especies de medio y gran porte, cubriendo de color y de verde grandes zonas: el abutilón, la buganvilla, la dama de noche, el jazmín… y una apuesta por las plantas clásicas y populares, con mención especial al clavel de olor. Entre las colecciones antiguas de la cocina se puede hacer un recorrido desde un molino para trigo con la técnica del neolítico al primer modelo de olla exprés, de 1927, usado en España.

RUTA 2 Roma y tardoantigüedad

La Corduba romana fue fundada a mediados del siglo II a.C. por el general Marcus Claudius Marcellus, tras un largo periodo de convivencia por parte de colonos y tropas con los habitantes de la vieja ciudad turdetana.

La administración romana divide Hispania en dos provincias la Ulterior Baética y la Citerior Tarraconensis, convirtiendo a Corduba en la capital de la Hispania Ulterior Baetica.

La nueva ciudad, con una muralla perimetral protegida por grandes torres, tendrá un trazado regular organizado en manzanas regidas por un decumanus (calle principal de trazado este-oeste) y un kardus (calle principal de trazado norte-sur) maximus en cuyo cruce se erige el primer foro con que contará la urbe.

Tras una dura etapa durante la guerra civil entre César y Pompeyo, la conversión de Roma en un Imperio dará un nuevo e importante papel a la ciudad. En el año 27 a.C., el emperador Augusto nombró a Corduba capital de la Bética, importante provincia romana en Hispania con el rango de Colonia Patricia.

La ciudad crece hasta la ribera del río y nuevos equipamientos y monumentos, un nuevo foro, acueductos, cloacas, templos, teatro, anfiteatro, puente… harán de Córdoba una floreciente y admirada ciudad que vive además un renacer cultural de la mano de grandes pensadores como el filósofo Séneca o el poeta Lucano.

Siguiendo la tónica general del Bajo Imperio romano, Corduba inicia su declive en el siglo III. En el siglo V, una ciudad ya cristianizada, sufre las invasiones bárbaras que sacuden toda la Península Ibérica. Los visigodos se asientan en la Bética y la población hispanorromana de Córdoba pasa a depender de la capital visigoda, Toledo.

El final de la dominación visigoda, un periodo convulso de luchas por el poder terminará por favorecer la invasión y dominación musulmanas.

PATIO 3 MONASTERIO STA MARTA 10

Modalidad: Arquitectura singular

Sorprendió, no sin alguna polémica, la entrada en el Concurso del Centenario del patio conventual de Santa Marta 10. Para unos, alejado del típico patio vecinal. Para otros, imprescindible para conocer la ciudad y la Fiesta, tanto o más que los de casas nobles o unifamiliares, y para todos, con valores innegables. La comunidad de monjas jerónimas de clausura y la hermandad de la Misericordia, siguieron las bases con un espacio que, literalmente y en el mejor sentido, clama al cielo. Es uno de los siete del cenobio, con cinco siglos de historia, que combina el más castizo y popular pavimento de bolos de río con la portada de la iglesia de Hernán Ruiz El Viejo, magnífica obra del gótico humanista.

En el patio de recepción, conviven el rastro de cinco siglos de actividad, entre lo humano y lo divino, define José Maqueda, hermano mayor de la Misericordia. Los tres preceptos jerónimos se ven patentes en este patio con entrada a la hospedería (obra de caridad propia de la orden), el ya comentado y monumental acceso a la iglesia (siguiendo la disciplina de la oración) y una tercera entrada, al Este, hacia clausura. Para el Centenario, mostró su colección de vajilla del siglo XIX, rehabilitó la salita donde los huéspedes comían de la olla que les dejaban tras el torno y lució plantas de mediano y gran porte y a otras muchas de temporada en antiquísimas vasijas y macetas. Pero junto a lo espiritual, lo más humano de su historia, da fe de su agitada vida: las argollas de la pared donde amarraban las bestias de las provisiones, las monturas de nobles benefactores, prohombres camino del oficio en la capilla… Y ya sin burro, mula o caballo, casi se siente aún el paso de menesterosos ocasionales, artesanos trayendo sus trabajos o remozando dependencias, mujeres del pueblo para atender los servicios de las monjas, señoras nobles en carruaje, haciendo sus propios encargos a las religiosas, chiquillos correteando y llevándose algún coscorrón, hidalgos y funcionarios del Rey (quién sabe si el propio Cervantes) de paso por Córdoba…

Dejen volar la imaginación. Verán que en este lugar cuesta poquísimo.

PATIO 4 San Juan de Palomares 11

Modalidad: Arquitectura singular

Cuando se celebró la segunda edición del certamen de patios cordobeses en 1933, el patio de San Juan de Palomares 11 fue uno de los participantes. En su origen fue una casa de vecinos que ha sido reformada hasta presentar su actual aspecto, y cuyas habitaciones están estructuradas en torno al patio. A este patio no se accede mediante un zaguán, sino que se comunica directamente con la calle. La casa en su mayoría se compone de una sola planta, pero en uno de sus laterales se alza una galería de madera que distribuye las habitaciones superiores. Bajo ella se encuentra un antiguo lavadero que cuenta con una hermosa pila árabe y un viejo pozo con brocal de piedra. Para conectar ambos niveles se utiliza una escalera exterior de tramo recto, uno de los elementos tradicionales del patio cordobés, también es típico su pavimento de bolos, muy abundante en las calles de la Judería. En su centro se halla una enorme palmera en cuyo tronco se suelen colgar numerosas macetas de flores que adornan con su colorido este antiguo patio.